称号変更のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

このたび「社会保険労務士法人 栁澤会計」は、令和7年9月1日をもちまして、「VOICE社会保険労務士法人」へ商号を変更いたしました。

これまでの経験と信頼を礎に、今後は「VOICE(声)」という名のもと、より一層「お客様の声に寄り添い、企業の成長を支えるパートナー」であり続けることを目指してまいります。

なお、所在地や連絡先、業務内容に変更はございません。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■ 新商号

VOICE社会保険労務士法人

(旧商号:社会保険労務士法人 栁澤会計)

■ 商号変更日

令和7年9月1日

近年、税制や労務管理を取り巻く環境は大きく変化しており、経営者や管理部門の皆さまにとっては、日々の実務対応だけでなく、最新の知識を常にキャッチアップしていくことが求められています。

このたび弊社では、皆さまの業務に直結する重要テーマを取り上げ、実務にすぐに役立つ内容をお届けするセミナーを企画いたしました。

決算書の読み方や企業型DC(確定拠出年金)制度、相続・贈与税の最新ポイント、労務トラブルへの対応、さらには年末調整や就業規則の整備など、企業経営に欠かせないテーマを幅広く網羅しております。

実務経験豊富な講師が、最新の制度動向や現場での注意点を交えながら、わかりやすく解説いたします。

「普段なかなか確認できないけれど重要な知識」を習得できる機会となっておりますので、ぜひご参加ください。

| 開催日 | セミナー内容 | |

|---|---|---|

| 2025/09/18(木) | 13:30~15:30 | ・決算書の基本と読み解きかた【変動損益計算書編】 ・企業型DC丸わかりセミナー |

| 2025/10/17(金) | 13:30~15:30 | ・相続税・贈与税の重要ポイント ・よくある労務トラブル |

| 2025/11/14(金) | 13:30~15:30 | ・年末調整の制度と実務 ・就業規則のポイント |

※セミナーの日程、内容は変更になる場合がございます。

1.デジタル資産とは

近年、私たちの生活はオンライン化が進み、インターネット上に多くの「資産」が存在するようになりました。ネット銀行の口座、証券会社の電子取引口座、仮想通貨、など、これらは「デジタル遺産」と呼ばれています。ネット銀行等の口座開設はスマートフォンがあればできるため利用しやすい側面がありますが、従来の不動産や預貯金と異なり、形が見えないため、相続の場面で見落とされやすいのが特徴です。

2.デジタル遺産の相続で起こりうる問題

①存在が把握できない

デジタル遺産は基本的に郵便物がなく、故人が利用していたデジタル端末のアプリや、利用していたメールをチェックできないとその存在を知ることが難しいです。また、相続人が口座やアカウントの存在を知らなければ、資産を請求できないまま失われる可能性があります。

また、デジタル遺産の存在自体に気づかず、のちにトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。

②アクセスが困難

スマートフォンなどの機器のロックを解除するにはIDやパスワードが必要になります。また、デジタル遺産が管理されているアプリなどについてもIDやパスワードがわからないと、デジタル遺産の詳細を確認できません。金融資産のIDやパスワードは複雑に設定されていますし多段階認証が必要になったりするため、相続人が簡単にデジタル遺産の情報にたどり着くことができません。

③申告漏れを指摘される可能性がある

財産価値の高いデジタル遺産の存在に気付かず放置していて税務調査が入った場合、申告漏れを指摘される可能性があります。デジタル遺産の金額が大きければ大きいほど、申告漏れが発覚したときの追徴課税額も比例して大きな金額になってしまいます。

仮に故意の財産隠しだと判定されてしまうと、「重加算税」という最も重いペナルティが課せられてしまいます。

3.事前にできる対策

①資産のリストアップ(エンディングノートなどの作成)

大事なのは自身が所有しているデジタル遺産を相続人が分かるようにしておくことです。

資産のリストアップの方法としてエンディングノートなどを活用しましょう。

デジタル遺産の内容を詳細に記載するのは大変ですので、まずは、どの金融機関等にデジタル遺産があるか記載するだけでも相続人は対応しやすくなります。

また、スマートフォンのロック解除・金融機関等のIDやパスワードを記載しておくとよいでしょう。ただし、IDやパスワードまで記入する場合にはセキュリティの高い保管方法にする必要があります。

②仮想通貨等の売却を検討

デジタル資産を整理しておくことも対策の一つになります。自身が所有しているデジタル資産が家族に相続できるものかどうか、相続できる場合の手続きについて調査しておくと安心です。同時に、相続手続きが煩雑になりそうなデジタル資産は、売却して現金化しておくことも検討しておきましょう。

会社経営をする上で、経営計画は、必要です。会社経営だけではなく、どんなことについても「目標設定」をして、その目標に向けてどのように進めて行くのか、「計画」を立てることが重要かつ必要です。

1.経営計画とは?

経営計画とは、企業がその将来に向かって、経営ビジョンや目標を達成するために必要な計画のことを広く指し、次の3種類があります。

・長期経営計画(6~10年)・・・長期的なビジョン。

・中期経営計画(2~5年)・・・「今、これからなにをすべきか」明確にする。

・短期経営計画(1年)・・・中期経営計画実現のためのより具体的な計画。

2.経営計画の必要性

計画を立てないで経営を行うと、目標が不明確になり、途中でするべきことがわからなくなる場合があります。また、従業員が会社の方針を理解することができず、業務が非効率化したり、離職者が増えたりと会社にとってはマイナスになります。そのため、将来どうなりたいか・どうなっていたいかを明確にして、どうすれば目標を達成できるかを計画することが重要かつ必要です。

会社で立てた目標(経営計画)を実現するためには、予実管理と共有が必要です。

1.PDCAサイクルを回す!(予実管理)

よくあるのが、「計画を作ったことに満足してしまい、大事に金庫に計画書を保管して、数年後にそういえば何年か前に計画つくったなぁ・・・」というケースです。この場合、恐らく計画は実現していないはずです。計画を実現すには、計画(Plan)を立て、実行(Do)して、検証(Check)して、改善(Action)を検討して、再度計画(Plan)を立てるという「PDCAサイクル」をぐるぐると回して行く必要があります。絶えず「計画・実行・検証・改善」を繰り返すことで、軌道修正しながら目標に近づけていくことができます。

2.目標の実現は、社長一人では難しい。(共有)

目標(経営計画)を社長一人で実現するのは、非常に難しいのが現実です。また、社長以外の経営幹部がいる場合でもその幹部だけでも実現は困難です。目標(経営計画)の実現には、第一線で仕事をする従業員の力も不可欠です。

そのため、目標(経営計画)の実現のためには、

①全社員に共有して、

②全社一丸になって取り組むことが必要です。

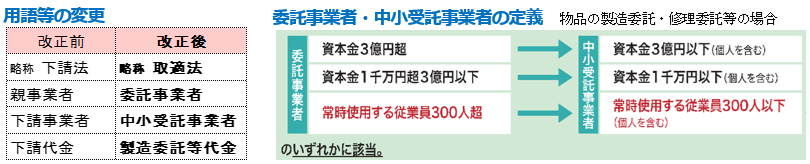

下請法が改正され、令和8年1月1日から施行されます。法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法または取(とり)適法(てきほう))」へ変更されます。

委託事業者の主な義務

委託事業者の主な義務

(1)発注内容等を明示する義務

委託事業者は、発注内容等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示しなければなりません。

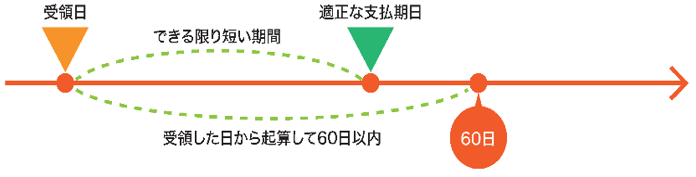

(2)支払期日を定める義務 委託事業者は、発注した物品等の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、製造委託等代金の支払期日を定めなくてはなりません。

委託事業者は、発注した物品等の受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、製造委託等代金の支払期日を定めなくてはなりません。

(3)遅延利息を支払う義務

委託事業者が、支払期日までに製造委託等代金を支払わなかった場合、受領した日から起算して60日を

経過した日から実際に支払が行われる日までの期間、その日数に応じ中小受託事業者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払う義務があります。

長野県の空き家率は、昨年の総務省の発表で15.3%に達し、人口減少を背景に空き家の増加は歯止めがかからない状況です。高齢化により農業人口も減り、耕作放棄地と呼ばれる荒れた農地も年々増え続けています。私は資産税部に所属し、相続に関するご相談を受けていますが、一昨年父を亡くし実家の不動産を相続したことで、相談者様の立場により深く共感できるようになりました。「親から引き継いだ土地の場所がわからない」「固定資産税や草刈りが負担」「土地を手放したい」…相談者様の悩みや不安はまさに自分事のようです。父は農家の出身で、「空いている土地がもったいない」と具合が悪くなるまで、畑でさまざまな野菜などを作り続けていましたが、亡くなったとたん荒れ放題の土地が広がることになりました。実家で一人暮らしの母が「草刈りしないと」と気を揉む毎日です。茅野市では、会社勤めをしながら農業を続ける方も多く、出勤前に草刈りや田畑の作業をする姿には頭が下がります。しかし耕作をされない雑草だらけの土地が年々増えていることを目の当たりにすると、切ない感情を抱きます。先日「どんな空き家でも買い取ります」というテレビの特集に目が釘付けになりました。火災で焼け焦げた家屋、いわゆるゴミ屋敷なども買い取ってくれるという業者の紹介に驚きました。今後実家も空家になる日は近いでしょう。相続のご相談者様にも「子どもに迷惑をかけたくない」と不動産の処分に頭を悩ませている方は多いです。国による「相続土地国庫帰属制度」は、誰も欲しがらない、売却も難しい“負動産”を手放す手段として期待されましたが、費用負担があること、申請作業の難しさ、審査の厳しさや、国が引き取った後の管理負担増の課題も多く、今後の改善が求められています。