最低賃金引上げに対応する支援策

その他10月の最新情報

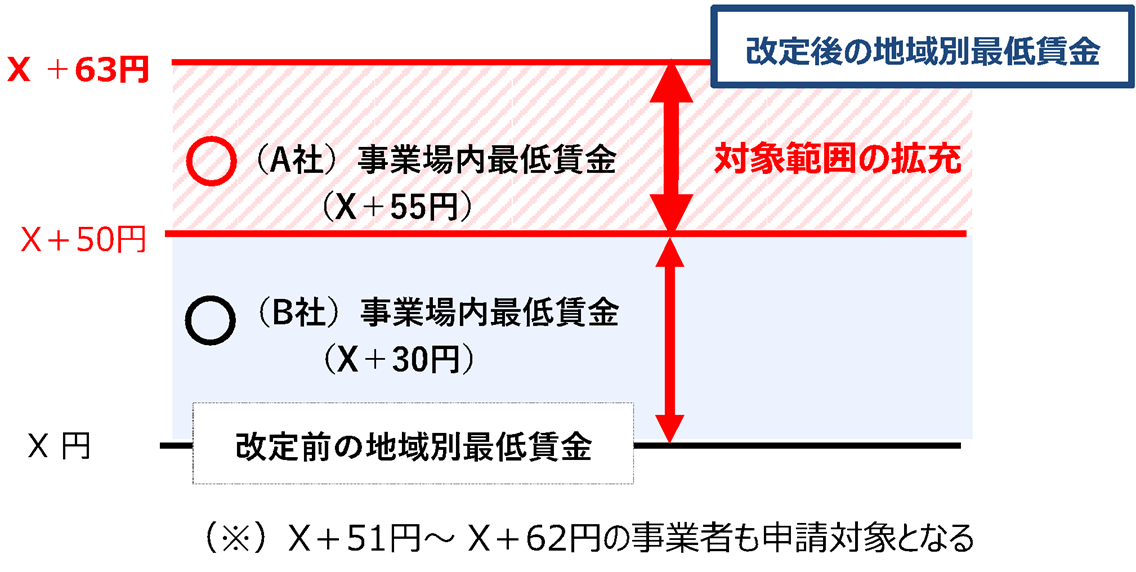

1.業務改善助成金の拡充

• 対象拡大 :最低賃金改定前に引上げを行った事業者も対象に!

• 申請簡素化:賃上げ計画の事前提出が不要に。

• 助成内容 :事業場内最低賃金を引上げ、かつ設備投資を行う中小企業に助成

➡ 上限:30~600万円(引上げ額・人数により変動)

➡ 助成率:3/4(事業場内最賃1,000円以上)、4/5(事業場内最賃1,000円未満)

2.各種補助金の補助率引上げ

• ものづくり補助金:上限750~4,000万円/補助率1/2~2/3

• IT導入補助金:上限450万円/補助率1/2~2/3

• 省力化補助金:上限750万円~1億円/補助率1/3~2/3

• 最低賃金改定後も、なお最賃未満の従業員が一定割合いる場合は補助率が 1/2 → 2/3に拡充

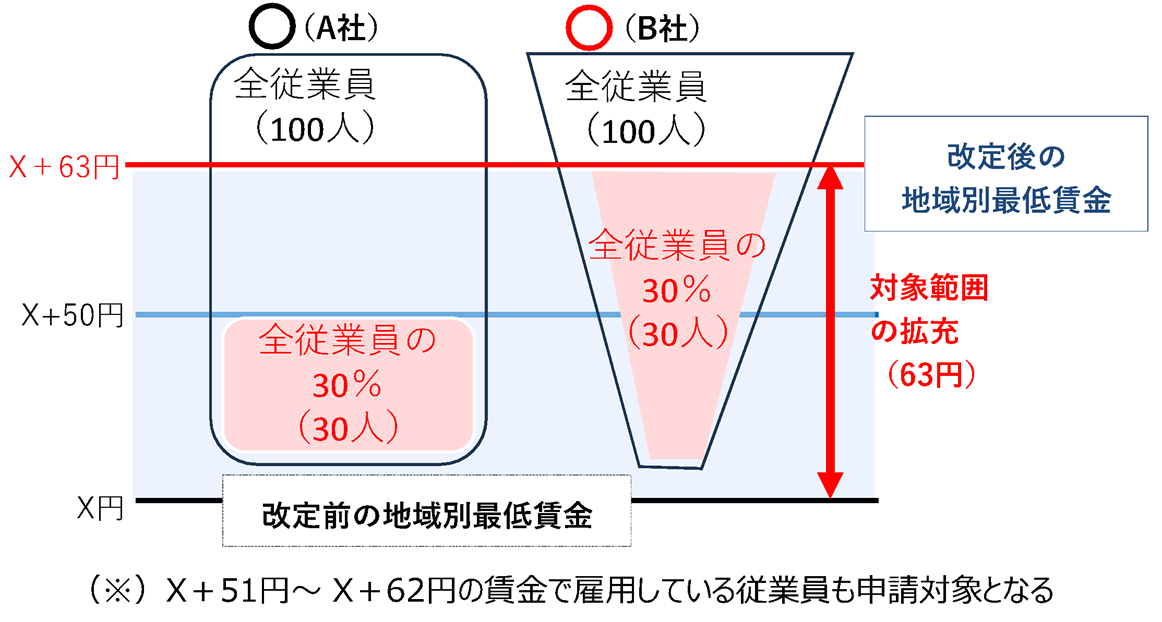

3.各種補助金について賃上げに積極的な企業を「優先採択」

ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化補助金(一般型)について加点を行う措置を新たに導入

• 加点措置① 改定後の最低賃金未満で雇用している従業員が30%以上いる事業者

• 加点措置② 中央最低賃金審議会の目安(例:+63円以上)の賃上げを行う事業者

これらの企業は補助金申請で 加点・優先採択 されます。

令和7年10月17日(金)にミニセミナーを開催いたします。ご都合が合いましたら是非ご参加ください。

■ 日時:令和7年10月17日(金)13:30~15:30(参加費:無料)

■ 会場:信濃毎日新聞 茅野ビル1F(栁澤会計研修室)

■ 内容:第1部「相続税・贈与税の基礎」

第2部「職場トラブル解決セミナー」

■何のために遺言を作成するの?

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。

遺言がないことで、相続をめぐり、親族間で争いが起こる可能性があります。遺言は、親族間の争いを防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

■遺言書の種類

通常作成する遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方法があります。

(1)自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自書さえできれば一人で作成することができる遺言です(民法968条)。自書が必要となりますので、字が書けない場合、自筆証書遺言は作成できません。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・費用がかからない ・遺言の存在と内容を秘密にできる。 |

・不備があると、無効になる恐れがある。 ・家庭裁判所での検認が必要。 ※法務局での遺言書保管制度を利用することにより、遺言書の紛失防止や裁判所での検認手続きを不要とすることができます。 |

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人の関与の下、2名以上の証人が立ち会って行う遺言です(民法969条)。公証人は、遺言能力や遺言の内容の有効性の確認、遺言内容についての助言等を行ってくれます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・自書できなくても口述で作成可能。 ・遺言が無効にならない。 ・家庭裁判所での検認が不要。 |

・財産類に応じた費用がかかる。 ・証人が2人必要になる。 |

(3)秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言です(民法970条)。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・遺言が作成者本人によって作られたことを内容を知られることなく証明できる。 | ・一定の費用がかかる。無効の恐れがある。 ・家庭裁判所での検認が必要。 |

要件に該当すれば、補助金を受けて経営計画を作ることができます。

1.経営改善計画策定支援事業

借入金の返済負担など財務上の課題を抱え、金融支援を必要としている中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画を策定することが困難な状況にあります。そこで、本事業では金融機関からの支援を受けるために必要となる経営改善計画について「中小企業経営力強化支援法」に基づき認定された認定支援機関が策定を支援し、その費用の一部を国が補助することで、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

なお、補助の対象となるのは、認定支援機関に依頼する経営改善計画の策定費用や伴走支援にかかる費用であり、その2/3が国から補助されます。補助される金額について、計画策定に係る費用は総額200万円、伴走支援に係る費用は総額100万円が上限です。また、金融機関交渉に係る費用は総額10万円を上限として加算できます。

2.早期経営改善計画策定支援事業

早期の経営改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者が、資金繰り管理や採算管理など基本的な経営改善計画を認定支援機関の支援を受けて策定する場合、その費用の一部を国が負担する制度です。

上記の「経営改善計画策定支援事業」は、金融機関の金融支援が必要なことが前提ですが、「早期経営改善計画策定事業」は、金融支援が要件となっていないため、広く活用することが可能です。なお、補助される金額は、専門家等に対する支払費用の2/3です。

補助される金額の上限は、総額25万円で、計画策定支援に係る費用と伴走支援(決算期)に係る費用の比率は原則3:1です。なお、伴走支援(決算期)に係る費用は上限5万円、伴走支援(期中)に係る費用の上限額は5万円となっています。また、金融機関交渉に係る費用は総額10万円を上限として加算できます。

①早期経営改善計画策定支援の特徴

・基本的な経営計画を早期に作成できます。

・計画策定から1年後、専門家がフォローアップし進捗を確認します。

・計画策定により自社の状況を客観的に把握できます。

・必要に応じ本格的な経営改善や事業再生の支援策をご紹介します。

②早期経営改善計画書の作成メリット

・自己の経営の見直しにより経営課題を発見・分析できます。

・資金繰りの把握が容易になります。

・計画書に基づき、事業の将来像を金融機関が確認できるようになります。

■早期提出にご協力ください

令和7年分の所得税確定申告の提出期限は、令和8年3月16日(月)です。確定申告を早く終わらせ、新年度の業務に気持ちを集中していただけるよう、当事務所では早期申告の取り組みを行っております。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

前年に当事務所で確定申告をお引き受けしたお客様宛に、担当職員より順次ご連絡、ご案内を差し上げます。ご準備から申告までの間、ご支援させていただきます。

■必要資料のご準備をお願いします

例年10月から、社会保険料、生命保険料、地震保険料等の「控除証明書」が本人宛に送付されますので保管をお願いします。公的年金の源泉徴収票など、年明けに送付されるものもありますのでご注意ください。個人事業主の方は、事業に関する出納帳、請求書、領収書等をご用意ください。

医療費控除を受ける場合、医療費の領収書や、「医療費のお知らせ」などの医療保険者から交付を受けた医療費通知などが必要となります。通院の際に公共交通機関を利用した場合、その交通費も医療費控除の対象となります。また生計を一にし、扶養している家族の分も対象となります。

新規に確定申告を当事務所へご依頼いただく場合、マイナンバーのご提供をお願いしております。申告手続きに必要となります。

先日まで、世界陸上が東京の国立競技場で開催されました。日本での開催ということもあり、大会は例年以上に大きな注目を集めたように思います。私自身もテレビやインターネット配信を通じて観戦しましたが、世界新記録の誕生や歴史的なメダル獲得に挑む選手たちの姿に心を動かされました。

特に印象に残ったのは、棒高跳びでA.デュプランティス選手が6メートル30センチという世界新記録を達成した瞬間です。記録そのものの凄さは言うまでもありませんが、それ以上に心を打たれたのは、成功した直後に会場全体が大歓声に包まれた雰囲気と、ライバル選手に真っ先に駆け寄り、抱き合って喜びを分かち合う姿でした。競い合いながらも互いを称え合う姿勢は、スポーツの魅力を象徴するものであり、とても感動的でした。

こうしたシーンから学べるのは、結果だけでなく日々の積み重ねや仲間との関わりがあってこそ、大きな成果や感動が生まれるということです。私たちの仕事も同じで、目に見える成果の裏には地道な努力と周囲の支えがあります。世界の舞台で戦う選手たちから得た感動を胸に、私自身も日々の業務に真摯に取り組み、小さな一歩を積み重ねていきたいと思います。

こうしたシーンから学べるのは、結果だけでなく日々の積み重ねや仲間との関わりがあってこそ、大きな成果や感動が生まれるということです。私たちの仕事も同じで、目に見える成果の裏には地道な努力と周囲の支えがあります。世界の舞台で戦う選手たちから得た感動を胸に、私自身も日々の業務に真摯に取り組み、小さな一歩を積み重ねていきたいと思います。